..............................................................................................................

Vedaの進化

..............................................................................................................

前回、Vol.119でも少し述べたように、ヴェーダ詠唱は、それぞれ数百年掛けて変遷したのかも知れない、極めて儀礼的な発展を遂げていました。

それは「単音での詠唱」から「二音での詠唱」そして「三音での詠唱」です。

しかし、前回述べたように、僧侶が寺院で経典や讃歌の詠唱を、定められた方式で厳しく地道に実践している間に、街では物売りが歌のように声を上げ、花柳界では艶歌が歌われていたに違いないのです。(その根拠のひとつに、最古のヴェーダであるRig--Vedaに、「女性専用の弦楽器」が幾つか記されていることがあります)

実際、「音楽の起原はヴェーダである」と説き始めたのは、意外に後世ですから、紀元前のヴェーダ祭官たちは、「一音から二音、そして三音..........やがて七音になり、サレガマ...................(ドレミファソラシ)が生まれた」とは、誰も考えてはいなかった筈です。

逆に言えば、ヴェーダ詠唱の「音数の限定」には、深い意味と価値があったに違いなく、そもそも経文・経典の詠唱には、音階や旋法に進化する理由も必要性もなく、そもそもそれを「進化」とも考えていなかった筈なのです。ところが後世、何の張り合いか? 威信の誇示か? 「全ての音楽の起原はヴェーダ詠唱である」とせねばならなかったらしいのです。

しかしそれは、むしろ弊害の方が大きかったのです。まず、それによってヴェーダの格や威信が高まったか?というと決してそうではなく、前述のような無意味な張り合いの結果、むしろ威信を傷つけたかも知れないのです。また、日々(年々?)隆盛し巨大化して行った「Gandharva音楽」に対する牽制の意味と目的があったにせよ、同じヴェーダの叡智に基づく、「科学音楽/Shastriya-Sangit」の立場をも危うくするような行為であったとも言えます。

少なくとも、前回述べましたように「Gandharva音楽は、ヴェーダ詠唱から生まれたヴェーダ音楽を基礎にしている」と言い出した段階で、意図や恣意があろうとなかろうと、それは「Shastriya-Sangit」を黙殺したことに他ならないのです。勿論、「Shastriya-Sangit」の担い手たちにとっては、そんなことは「どうでも良いこと」だったかも知れません。

しかし、事実その数百年、数千年後、「Shastriya-Sangit」の継承が急激に先細ってしまった頃、最早インド音楽・古典音楽を志す者たちにとって、「Shastriya-Sangit」の存在は殆ど形骸化してしまったのですから、「Shastriya-Sangit」の担い手たちも、数百数千年後のことを見据えて、何らかの対抗手段(要するに反論や宣伝ですが)を取っておくべきだったとも言えるのです。

具体的には、常に複数居た「Bharatha」の中で、少なくとも半数は、「Shastriya-Sangit」の純性(Sattva)を堅持しつつ、「Gandharva音楽」を正しい「芸術音楽」に導くことを使命とする「Shastriya-Sangit」側の人間が居てもおかしくなかった筈です。さすれば、一部の「Sama-Veda--Gan」系の司祭の企てを阻止したり、修正したりも出来たのではないでしょうか。

つまり、すでに「Shastriya-Sangit」は、ヴェーダ詠唱が、まだ「一音だ二音だ」と言っている頃から、「オクターブを22の微分音(Shurti)に分割する」という「音律概念」を構築していた筈なので、「ヴェーダ詠唱から七音音階が生まれる」という話しは、或る意味滑稽とさえ言えます。(勿論、この物語は、ヴェーダ詠唱者から出たものではないですし、後世のねつ造ですが、今日未だにこれを説く研究者や音楽家も居ます)

そもそもヴェーダ詠唱/讃歌(Rig-Veda)が、三音に至った段階で、ヴェーダ祭官の側では、その三音の関係性を論理的には説明出来なかったことは、前述の「Shuruti」の記述が、VedangaでもBrahmanaでも決定的に欠如、または不足していることで明らかです。

勿論、後世には記述がありますが、Rig-Vedaが三音に至り、Sama-Vedaに至っては七音唱法も確立していた後のことです。

つまり、「Rig-Vedaが三音唱法に至った後の解釈」と、「それからSama-Vedaの歌唱法及び七音唱法」を導くには、「Shastriya-Sangit」の理論の助けを得なければならなかったのです。

ところが事実、各種のヴェーダ文献に当時の「Shastriya-Sangit」から学んだ理論を記述したものが皆無に近いのです。同時に、何故か「Shastriya-Sangit」側も文献を残さなかったのです。Upa(副)Vedaのひとつに上げられている「Gandharva-Veda」がそれだと言い張る人も居ますが、とんでもなく。おそらく、紀元後、AD5世紀以前ではないだろう「Gandharva-Veda」は、前述しました「Gandharva-Sangit」自体の有り様といきさつから考えても、かなりの「眉唾もの」と考えて掛かった方が良さそうな代物です。

勿論、古今東西、そのような「眉唾、嘘だらけ、偽書」の類いに、意外にも「隠せなかった真実」「話しの辻褄合わせでつい本当のことを書いてしまった」を読み取ると、「声も筆も持たない本物や真実」を充分に代弁していたりしますから、むしろ私は「眉唾もの」は、極めて重要な文献と考えています。

実際のところ、Rig-Vedaの三音も、例えば「シドレ」だとして(ドレミだと説く専門家が未だに居ますが)、慣習・慣例的に「シ♭ドレ♭」で歌いますが、それが「オクターブの22の分割の何なのだ?」は、気にしても居ないかも知れませんし、考える必要もないかも知れないのです。

その延長線上にあるSama-Vedaもしかりで、言わば「三音が七音に進化」したならば、問題の深刻さも「二倍以上」と言えますが、ヴェーダ詠唱者側からは、何ら問題意識が生じていないのです。

実際彼らヴェーダ詠唱者にとっては、「どちらを優先、何を優先」という観念はきっと無いのでしょうが、「韻律、語彙の発音、発声法、韻の長短、間の取り方」の方がかなり難解で厳格ですから、それで精一杯となってしまっているのかも知れません。実際、体のあちこちを叩いたり触ったり、指を独特で厳格な決まりに従って用いて憶えるので必死だった? とも思えます。

勿論、後者は、「ムードラ/アーサナ」の意味合いもありますが。

言い換えれば、ヴェーダ詠唱者側は、楽理とその論理・概念に関しては「Shastriya-Sangit」にひたすら頼るばかりだった、ということなのでしょう。

.......................................................................................

音楽様式の地位の時代変遷の普遍性

.......................................................................................

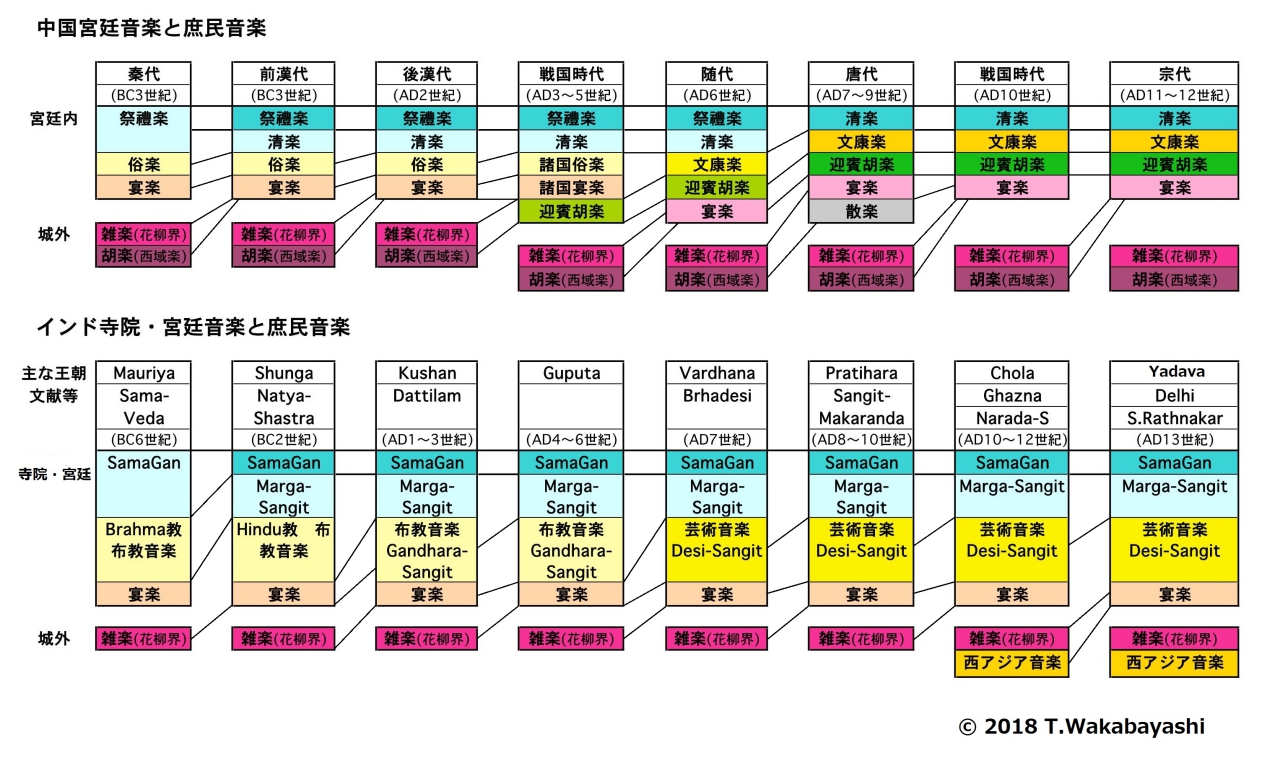

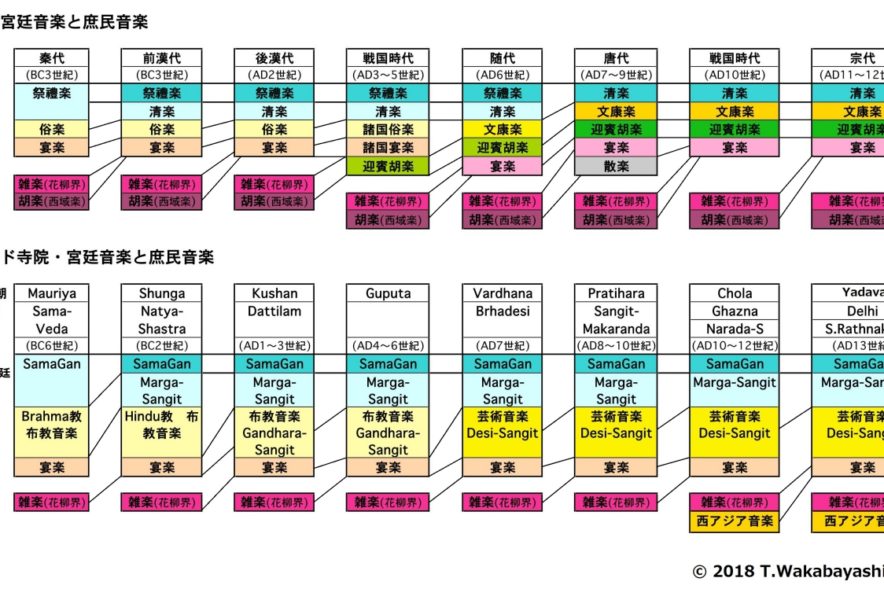

今回の図は、世界的にもかなり画期的なものと自負致します。

奇しくも古代~中世のほぼ同じ時期に、中国宮廷雅楽の内容の変遷と、インド寺院及び宮廷音楽の内容の変遷が、似たような歴史的推移、政治や国際状況の推移の影響を受けながら、同じような、と言うより「普遍的な」二つの摂理のようなものを示しているのです。

そのひとつは、何度か述べています「発展・拡大・拡散・多様化」と「整理・収束・収斂・統合化」の、生命体の体の中で行われている「相対する両極が交互に繰り返される法則(恒常性の基本でもある)」と全く矛盾しない作用が、文化・芸術面の大きな流れにも見られることです。

そして、もうひとつが今回のテーマに於いて非常に重要なものです。

まず、図の全てに渡って、「縦軸」は、上が「より高尚・高貴・重要・上格で論理的・理論的・厳格な音楽形態」であり、下に行くに従って「より低俗・大衆的・軽薄・下級で非論理的で理論体系が希薄な音楽形態」です。

ところが、中国でもインドでも、「前時代の下級音楽が、次の時代に格上げされている」ことが明らかなのです。

また、図では、例えば中国の「祭禮楽」は、左から右に一貫して「同じような規模」に見えますが、実際は、例えば秦代に数十曲あったものが、随・唐代では二三曲、のように明らかに大衰退しています。しかし、「先祖廟礼拝音楽」などのような、無くす訳には行かない音楽として、常に最高位に置かれていますが、言わば「儀式化(形骸化)」した音楽なのです。

勿論、インドの場合「Sama-Gan(Sama-Veda詠唱)」が「形骸化」ということはありませんが、担い手の数は、時代毎に激減していることは明らかでしょう。

図で読み取る重要なことは、花柳界音楽や外来音楽は、常に新しいものが生まれていたこと。それを宮廷や寺院の宴楽が遅れて吸収したこと。それに押し上げられるかのように、かつての宴楽は、当然「古臭く」なりますから、一部を残して格上に組み込み、他は遺棄されたのです。

言い換えれば、常に下級音楽は、「多様で豊富」であるのに対し、まるでピラミッド型のように、上級音楽は、曲数も演奏機会も少ないのです。まるで、「年功序列」の「会社組織」のようでもあり、「宮廷・寺院内」が「管理職」で、「城外」が、平社員や派遣のような感じでもあります。

ちなみに、この「置き換え/比喩」によって「普遍的な性格(或る意味Prakriti)」を見出すことも、ヴェーダの叡智ではきわめて重要な「Samanyato-Drishta (普遍性の導き)」であり、これを経ない「枝葉体験・実感至上主義」的な価値観は、決して正しい「Pramana(認識)」を経た、正しい「Vidhya(知識)」とは認められていません。

加えて、図から分かる、或る意味驚愕の事実は、「下級音楽が時代毎に格上げされる」ということは、とりもなおさず「上級音楽の質の低下」に他ならないのです。

これが、シンクロニシティー的にインドと中国で起っていたのです。

西アジアは、基本的に「歌舞音曲好ましからず」の不文律によって、宗教と音楽が完全に切り離されたイスラム教以降、若干の構造の平坦化、簡素化が見られ、時代もかなりずれますが、スーフィー神秘主義音楽との関わりなども含めた全体像を俯瞰しますと、「同じ構造」は、やはり紛れも無く普遍的に見られます。

.................................................................................................................

何時も、最後までご高読を誠にありがとうございます。

...............................................................................................................

また、現在実施しております「インド音楽旋法ラーガ・アンケート」は、まだまだご回答が少ないので、

是非、奮ってご参加下さいますよう。宜しくお願いいたします。

1月2月も、インド楽器とVedic-Chant、アーユルヴェーダ音楽療法の「無料体験講座」を行います。詳しくは「若林忠宏・民族音楽教室」のFacebook-Page「Zindagi-e-Mosiqui」か、若林のTime-Lineにメッセージでお尋ね下さい。 九州に音楽仲間さんが居らっしゃる方は是非、ご周知下さると幸いです。

………………………………………………………………………

You-Tubeに関連作品を幾つかアップしております。

是非ご参考にして下さいませ。

「いいね!」「チャンネル登録」などの応援を頂けましたら誠に幸いです。

(文章:若林 忠宏)

‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥

若林忠宏氏によるオリジナル・ヨーガミュージック製作(デモ音源申込み)

‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥

コメント