このテーマの前回Vol.120で「Veda詠唱が単音から次第に七音に至って楽音が確立した(音楽Veda起原論)は、どう考えても無理がある」と説きました。そもそも最古のVeda経典とされる「Rig-Veda」に「女性用の弦楽器」が二三記されているらしく、弦楽器を弾いたならば、オクターヴや倍音の概念は得ていた筈です。

従って、私がずっと説いています「Shastriya-Sangit(科学音楽)」が既に存在し、その他にも、「民謡(Dehati-Sangit/Lok-Git)」もあったことでしょうし、花柳界音楽もあれば、寺院、宮廷宴楽もあったことは疑いのないことなのです。

また、そもそも「音楽Veda起原論」は、Sama-Vedaの確立より遥かに後世になって、何らかの恣意によってねつ造された(でっちあげられた)感の強いもので、その中のひとつに「音楽史に何人か登場するBharathaのひとり」が著わした文献に、やたらと細かく、Veda音楽の理論性の高さを誇示しているものがあり、その所為で、信憑性が高まりインド内外の専門家・研究者が鵜呑みにしている感もあります。

勿論、時代は、イスラム教徒の侵入や占領、戦いがくり返された頃、巷では「古典音楽(Gandharva-Sangit)」の理論継承や立場さえも揺るがすほどに、庶民的なヒンドゥー・ムーブメントと献身歌が隆盛していましたから、VedaとVeda音楽を改めてより正確に記しておく意味は相当に高かったと考えられます。

しかし、祭儀の手法や、Sama-Gan自体の所作や理論は良いのですが、その原典を「Shastriya-Sangit」に求めたことは書かれていないことが唯一の問題であるとともに大問題である、ということなのです。

(※)「Shastriya-Sangit」の語彙は何度か現れているようですが、抽象的で、まるで形容詞のように用いるばかりで、自らの音楽もそれに属しているかのような表現もあったりで、「Shastriya-Sangit」の存在を明確にはしていません。

..............................................................................................................

オクターブの分割論

..............................................................................................................

世界各地の太古(BC1500年以上前)、何らかの笛や太鼓の類いで音楽が演奏されていたことが、遺跡発掘物などから分かる時代のことです。洋の東西で、いずれも素焼の笛や、石笛、オカリナの類いが発掘されていますが、厳密には「オクターブの分割=音律論」に気付く為には、やはり弦楽器の存在が大きく、言ってしまえば、それが基本と考えられます。

古代中国では、弦楽器ではなく管楽器を用い、基本の管の長さを三分し、取ったり足したりしてドレミの十二音を得たという「三分損益法」が有名ですが、これもやはり私は眉唾ものに感じます。もし、既に弦楽器が存在していれば、管をいじくるより遥かに簡単に(ピタゴラスがやって見せたように)説明出来ますし、たったの一本の弦でも出来るからです。

尤も、弦の場合、その張力で音が変わってしまいますが、管だと「実音が常に現存する」というメリットは考えられます。その上に「弦楽器の世話になりたくない」という事情があれば、「管を切ったり足したり」という面倒なことをせねばならなかった、ということは考えられます。

いずれにしても、おそらく古代インドの場合は、弦を用いて検証したのでしょう。オクターブを22に分割したのです。

しかしこれには、それからかなり後にピタゴラスが「絶対無理!」と匙を投げたように、大きな問題があるのです。例えば、或る長さの弦の「開放弦(弦全体)の音」を「ド」とした場合、半分の長さで「オクターブ」が得られ、「3:1」の部分では、五度の倍音が得られます。その倍音からまた倍音を取って行くと、例えば「ソからは、レ」「レからはラ」と次々にドレミの七音が埋まって行くのですが、そうやって得た「高いド」と、最初に「半分の長さで得たド」がズレるのです。

そこで、ピタゴラスは、「やむなく按分」し、それが所謂「平均率」の原点ですが、インドの場合「22分割」、ペルシアの場合「24分割」で、その誤差を縮めました。トルコで「63分割」になったのは相当後の話しです。

厳密には、西洋の場合、ドレミの各音から始る音階群に、後に和声が加わったので、「平均率」は不可欠だったのですが、単旋律音楽のインドや西アジアの場合は、微分音がむしろ「味」となった訳です。従って、「旋律的な音律の価値観」に応じて「22分割」「24分割」が求められた、という考え方も出来ます。

そして、インドでは次に「Grama音階」というものが現れます。「22の微分音(Shruti)から七楽音を得る分割方法」です。

これが、後のインド音楽では考えられない全く逆の、むしろ西洋(要するに古代では古代ギリシアですが)やペルシア、アラブに近い感覚だったのです。

インド音楽では、ドレミに相当する「サレガマパダニ」の基音「サ(Sadaj)」には、絶対音が無く、楽器の大きさや人間の声の音域で変わります。例えば、有名な弦楽器:シタールのSaは、C#~Dですが、サロードはB♭かやや低めです。男性はGとかAですが、女性ではEという人も少なくありません。

そして、同じ楽器や同じ声楽家は、ほぼ生涯、「同じ実音のSa」で数百の旋法ラーガを演じるのです。イギリス植民地時代にインド音楽をほぼ初めて西洋に伝えた宣教師の著書に「基音(Key)が生涯同じだなんて、信じ難い!」と書いています。

一方の西洋では、古代ギリシアで、例えばドから「ハ長調」が得られたとして、同じ音をレを基音にすると「二短調」が得られ、ミを基音にした「ミファソラシドレミ」は、「移動ド」で考えると「ドレ♭ミ♭ファソラ♭シ♭ド(インドで最も有名なラーガ:Bhairaviの音階と同じ)」となるものが得られます。こうしてドレミの各音から七種の音階を得、後に各半音から計十二の音階を得たのです。

ヘレニズムの御陰で古代ギリシアとは文化的に親密な兄弟関係にあったペルシアも、基本は同じ考え方でしたが、後にササン朝末期に、とある音楽家が王に「音階理論」を編纂して献上した際に、天文学(占星術)に因んで再編してしまった結果、昔の様相は分からなくなってしまいました。ただ、今日でさえ、その旋法(Maqam)の名には、「Yegah(第一)Dugah(第二)、Segah(第二)、Chahrgah(第二)、Panjigah(第二)、など、規則性の名残も見られます。

そして、古代インドの場合「Sa-Grama」「Ga-Grama」「Ma-Grama」が記述に残っていますが、後に、ほとんど「Sa-Grama」だけになってしまいました。文献記述には残っていないようですが、当初は、サレガ....の七種あったかも知れません。

しかも、この「Sa-Grama」「Ga-Grama」「Ma-Grama」の三種は、何故か「同じ基本音階の開始音(基音)を順に変えたのではなく、「同じくSaから始る異なる分割」なのです。つまり、これも当初は、「同じ基本音階の各音」からであったものを、今日のように「Saを共通の基音とする」に改めた結果だけが文献に残っていると考えるのが自然です。

これらは全て、Vol.109で、「中世歌曲Dhrupad」の話しで述べました「拡散(発展・多様化)と(収斂・収束・選択)は交互にくり返される」という原理に矛盾しません。

文化を「生命体が生きる上で求めた精神的行為の一種」とするならば、この「生命体の大原則」に照らして、「誠に健康な自然な姿」ということが出来ます。

ところが、実際の音楽史や音楽理論では、「両極端を過激に行ったり来たりする」「自然な姿」を記録せず、中途半端に一方の片鱗だけが残ったりする結果、意味不明なことが多くなるというのも、洋の東西で人間がしでかす、奇妙な「落ち」と言えます。

従って、自然に考えれば、

1、22のShrutiから順列組み合わせで50種前後の七音音階:Gramaを考案

2、60種が数十の実用・慣用Gramaに収束した。

3、更に収束し、数十が4種に激減した。

という時代もきっとあっただろう、ということです。

ちなみに、このような「推論」は、Veda科学(Tantra)では、極めて重要な思考「Anumāna」とされています。

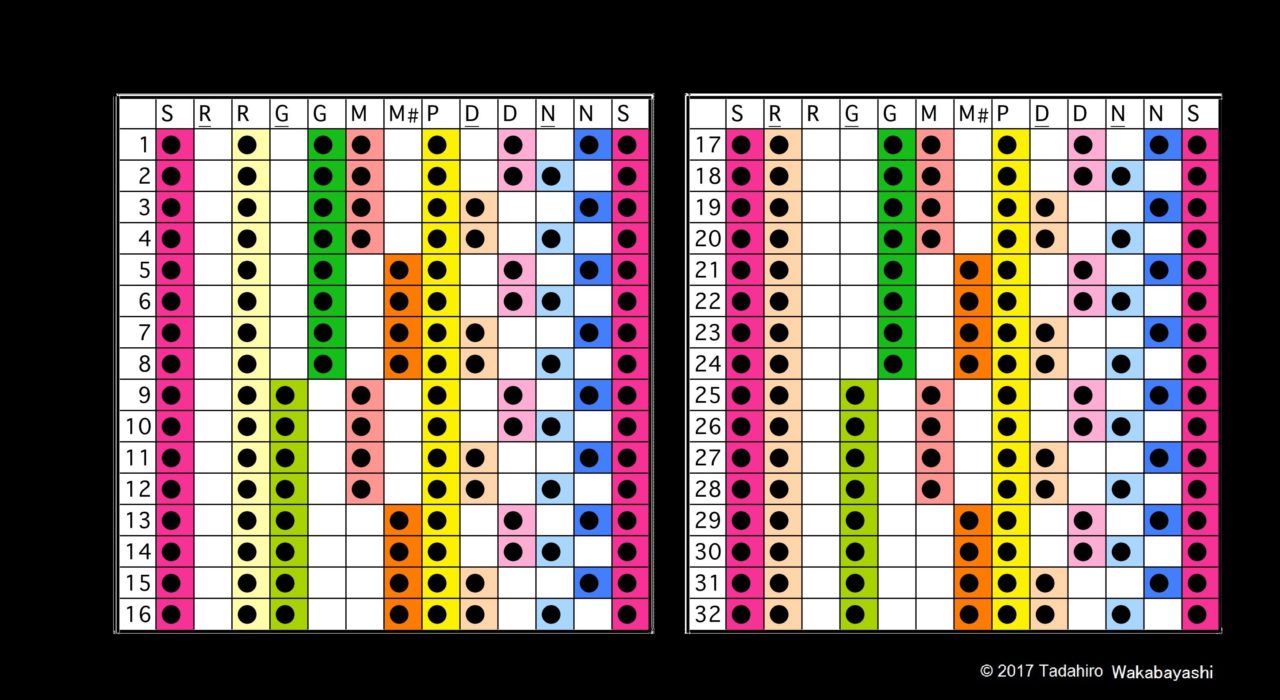

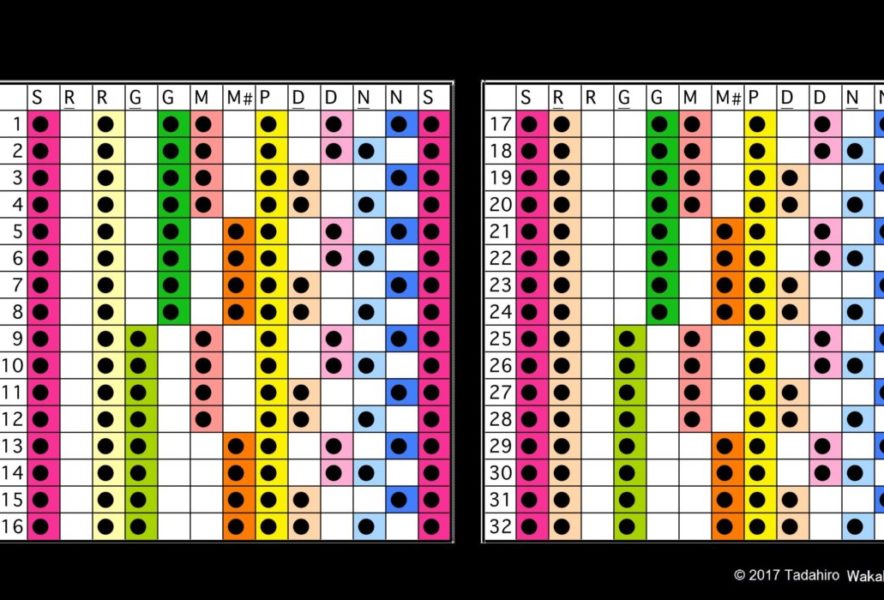

上記の具体例を表したのが、「12音から七音音階を得る」を色分けした今回の図です。

「SaとPaは不変音」なので、単純に順列組早稲計算では出ませんが、結果32種考えられます。これを22Shrutiで行えば、単純に倍にはなりませんが、50種前後にはなるだろう、ということです。

実際に13世紀、イスラム勢力に全インドが支配されていた、言わば「中世」と呼べる時代に書かれた文献でも、「Grama旋法」は、基本30種+副旋法8種が語られています。残念ながら、名前ばかりで、音構成は分かりません。しかも、その文献では、「Grama旋法」の他に、異なる性質の4種の旋法群が存在し、総数は264だったと記されています。明らかな「発展・拡大」のピーク状態を示しています。

ところが、文献で確認出来る「発展」もありました。

それは、「ほぼ3種になったGramaの各音から新たな旋法:Murchchanaを考案した」というものです。

これもまたややっこしいのですが、その時代になると、「12Shruti」から「12楽音」を考案し、それから「七音音階」を作るようになっているのです。勿論、後世逆算して当てはめのかも知れません。

つまり、前述の「考え得る変遷史」と繋ぐと、

4、4種のGramaがほぼ1種「Sa--Grama」に激減・収束したが、

その頃に、22Shrutiは、Sa-Gramaに準じた12音に整理された。

ということなのです。

そして、

5、その「12律」から、再び、各半音から考案した、(論理的には)再び32種の

「Jati旋法」が構築されたのです。

そうすると、「祭礼音楽」などで、歌曲・楽曲とともに、生き残った「Grama旋法」も在ったであろうところに、新たな概念「Jati旋法型(後世の音階型とは別物)」が考案され、それから更に「Jati旋法」が考案されて加わり、更に「副旋法:Alankar」まで加わるのです。

しかも、ややっこしいのは、「Jati旋法」も当初は、「Grama」を元に創案されたようなのですが、次第に「複数のGramaの複合」なども現れ、末期では図にあるように、開始音・基音のSadajは、1Shurti毎にズレで始りながら、その後の音程(音間隔)が一律ではないのが主要Jatiに存在するのです。

図で示した文献に残っている「Jati旋法」は、おそらく百種を越える「机上の理論の旋法」の中で生き残ったものに過ぎず、その結果が、法則が無いかのように思わせているのだろうと考えられますが、少なくとも「Grama概念」が次第に無視されていったことは明らかです。

従ってその頃には、「Grama旋法」は殆ど消失していたでしょうが、それでも混乱はあったでしょう。歌曲・楽曲の旋法名を「Grama旋法」から「Jati旋法」に置き換えたり、改名したりもしたのでしょう。

加えて、ヒンドゥー王朝があちこちで分裂すれば、宮廷や寺院によって古典音楽の流派が異なり、同じ時代に統一した理論を共有することは、まず不可能になった筈です。従って、宮廷や寺院の中には、一貫して「Grama旋法」を中世まで起用していたところもあった筈です。

ブラフマン教が仏教、ジャイナ教などの隆盛によって衰退し、漁父の利的にヒンドゥー教が台頭した頃、「Shastriya-Sangit」は、一部の密教などと共に地下に逃れ、巷の宮廷や寺院では、最早「旋法概念」は、カオス状態になってしまいました。

巷の宮廷や寺院では、当時現行だった歌曲・楽曲ばかりを継承するのが、やっととなり、それぞれの曲に定められていた「旋法」が僅かに継承されたに過ぎなくなったのです。

つまり、

6、Grama旋法にJati旋法が加わり、混乱したが、結局、曲の継承で精一杯となり、曲と共に残された旋法があったが、全体像としての「旋法体系」は、一旦滅んだと言える。訳です。

従って、一時期264数えられたGrama系旋法は、「同じ論理上に構築されたもの」ではない可能性がありますし、具体的には、Jati旋法と全く同じ音階もあったことでしょう。しかし、異なるジャンルで用いられれば「別旋法」とされた可能性も或る訳です。

更に、この混乱の時代(紀元前から紀元後の百年~二百年位でしょうか)に、Jati旋法とは別(であろうとされる)に、図の上に示した「Muruchchana旋法」という概念も構築されているのです。ややっこしいことに、「Muruchchana旋法」は、Jati旋法の手法(22音から12半音を得た後に七音音階を得る)に逆行して「Gramaから七音音階を得る」という手法です。

「逆行」としましたが、「先行」かも知れません。何しろ、語っている文献の「成立年代」が不詳で、「BC2世紀からAD2世紀」のように、恐ろしい幅があることと、別説を説いた文献が、イスラム宮廷音楽が確立した13世紀に、過去数百年のことを語っていたりするから正確な順序は不明なのです。

そもそも前述しましたように、ヒンドゥー王朝宮廷音楽毎、寺院毎でも異なった理論を持っていたかも知れませんし、それぞれの中で、「Shastriya-Sangitの残党」と、「Gandharva-Sangit」、そして、この「Pre-Raga音楽の時代」の末期には、「Gandharva-Sangit」さえも古臭いとして、より一層Perfoming-Artsに偏った音楽として、次第に全体像が形作られた「Desi-Sangit」もまた、異なる音楽理論を用いていたかも知れないのです。

そして、同じ頃に、南インド古典音楽もまた、幾つかの楽派に別れながら、それぞれ独自の理論体系を育んでいました。そして、この時代の後半に重なりながら、西アジア古典音楽の要素も含んだ北インド・イスラム王朝宮廷音楽も台頭して来ますので、今日の常識からは考えられないほど、インド古典音楽は多様かつ渾沌としていたのです。

.................................................................................................................

何時も、最後までご高読を誠にありがとうございます。

...............................................................................................................

また、現在実施しております「インド音楽旋法ラーガ・アンケート」は、まだまだご回答が少ないので、

是非、奮ってご参加下さいますよう。宜しくお願いいたします。

1月2月も、インド楽器とVedic-Chant、アーユルヴェーダ音楽療法の「無料体験講座」を行います。詳しくは「若林忠宏・民族音楽教室」のFacebook-Page「Zindagi-e-Mosiqui」か、若林のTime-Lineにメッセージでお尋ね下さい。 九州に音楽仲間さんが居らっしゃる方は是非、ご周知下さると幸いです。

………………………………………………………………………

You-Tubeに関連作品を幾つかアップしております。

是非ご参考にして下さいませ。

「いいね!」「チャンネル登録」などの応援を頂けましたら誠に幸いです。

(文章:若林 忠宏)

‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥

若林忠宏氏によるオリジナル・ヨーガミュージック製作(デモ音源申込み)

‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥…‥

コメント